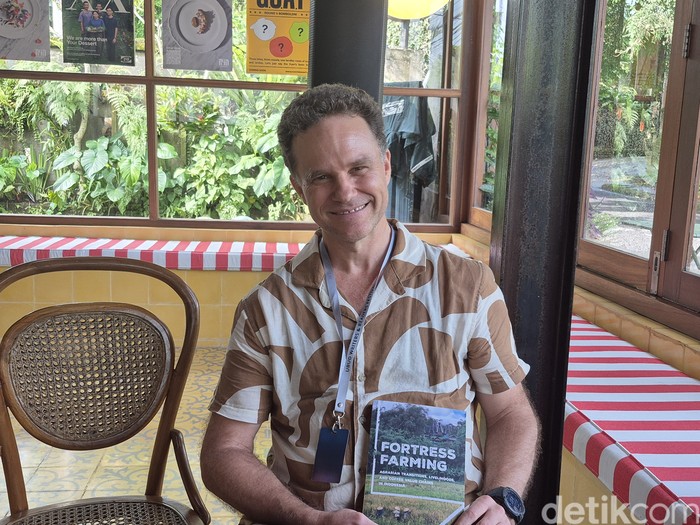

Bagi Jeff Nielson, kebun kopi bukan sekadar ladang penghasilan, tapi benteng kehidupan. Gagasan itu ia tuangkan dalam buku terbarunya berjudul ‘Fortress Farming’, yang diluncurkan dalam gelaran Ubud Writers and Readers Festival.

Akademisi Universitas Sydney itu menulis bukunya berdasarkan riset selama dua dekade di berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia. Hasil pengamatannya terangkum dalam satu pertanyaan besar: bagaimana masyarakat petani kopi mampu bertahan di tengah sistem agrikultur yang makin kapitalis?

Dalam buku Fortress Farming yang dirilis pada Jumat (31/10/2025), Jeff menyoroti dua komunitas utama, yakni masyarakat Semende di Sumatera Selatan dan Toraja di Sulawesi Selatan. Dua daerah itu ia pilih karena mewakili dinamika agraria yang kompleks dan cara bertahan hidup yang unik.

“Sebenarnya saya sudah penelitian ke banyak tempat. Tapi, yang menjadi fokus dalam buku adalah Semende dan Toraja. Intinya, observasi saya, petani intensif mengurus kopi. Tahu juga budidaya yang baik. Tapi, sering ditelantarkan kebunnya. Mereka hanya melihat itu sebagai ‘benteng hidup’, tidak akan maju dengan itu. Mereka tidak melihat itu sebagai aset produktif,” cerita Jeff dalam wawancara ekslusif bersama infoBali.

Jeff menggambarkan paradoks yang menarik. Para petani justru mendorong anak-anak mereka merantau dan menempuh profesi lain, sementara kebun kopi tetap dipertahankan. Tanah itu bukan lagi sumber ekonomi utama, melainkan jaminan terakhir jika kehidupan di perantauan tak lagi ramah.

“Tidak dijual juga kebun kopinya. Kan itu paradoksnya. Kan asumsinya bahwa semakin maju suatu negara, orang yang bekerja di pertanian akan berkurang. Orang berpindah ke profesi lain. Satu sisi itu terjadi di Indonesia, tapi mereka nggak jual-jual kebunnya,” sambung Jeff.

Profesor bidang geografi dan ekonomi itu menjelaskan, banyak petani kini menyiasati kondisi dengan berbagi kerja. Ada yang menyuruh saudaranya mengelola kebun dengan sistem bagi hasil, sementara mereka mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian.

Namun, upaya bertahan itu tidak serta-merta menaikkan kesejahteraan. Para petani menjual hasil panen ke pedagang lokal, pabrik pengolahan, hingga merek besar seperti Starbucks dan Nestlé. Meski begitu, Jeff menilai sistem itu belum memberi dampak berkelanjutan bagi budidaya kopi di tingkat petani.

Produktivitas kopi Indonesia masih rendah-kurang dari 800 kilogram per hektare-jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai 3 ton. Namun, Jeff tak melihatnya semata-mata sebagai kegagalan ekonomi. Ia justru mengapresiasi cara pandang petani Indonesia yang melihat kebun kopi sebagai aset penghidupan, bukan sekadar aset produktif.

“Paling penting bagi saya itu jangan sekadar menganggap tanah sebagai aset produktif. Itu juga aset penghidupan. Misal tourism lagi naik, dijual tanahnya. Memang dalam jangka pendek menghasilkan banyak. Tapi pada saat terjadi krisis, malah tidak ada apa-apa. Jadi kepada pembaca di Bali, saya harap mempertahankan aset tanahnya. Walaupun jangka pendeknya tidak terlalu produktif. Karena perannya itu untuk mempertahankan hidup,” pesan Jeff.

Jeff menargetkan pembaca dari kalangan akademisi dan terpelajar. Namun, pria yang menggemari karya-karya Eka Kurniawan itu berharap bukunya juga bisa dinikmati masyarakat umum, termasuk para pelaku industri kopi.

“Saat ini, buku saya berbahasa Inggris. Namun, saya sudah ada pembicaraan dengan salah satu penerbit dari Yogyakarta. Semoga bisa segera terbit dalam Bahasa Indonesia,” tandas Jeff.

Paradoks Para Petani Kopi

“Tidak dijual juga kebun kopinya. Kan itu paradoksnya. Kan asumsinya bahwa semakin maju suatu negara, orang yang bekerja di pertanian akan berkurang. Orang berpindah ke profesi lain. Satu sisi itu terjadi di Indonesia, tapi mereka nggak jual-jual kebunnya,” sambung Jeff.

Profesor bidang geografi dan ekonomi itu menjelaskan, banyak petani kini menyiasati kondisi dengan berbagi kerja. Ada yang menyuruh saudaranya mengelola kebun dengan sistem bagi hasil, sementara mereka mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian.

Namun, upaya bertahan itu tidak serta-merta menaikkan kesejahteraan. Para petani menjual hasil panen ke pedagang lokal, pabrik pengolahan, hingga merek besar seperti Starbucks dan Nestlé. Meski begitu, Jeff menilai sistem itu belum memberi dampak berkelanjutan bagi budidaya kopi di tingkat petani.

Produktivitas kopi Indonesia masih rendah-kurang dari 800 kilogram per hektare-jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai 3 ton. Namun, Jeff tak melihatnya semata-mata sebagai kegagalan ekonomi. Ia justru mengapresiasi cara pandang petani Indonesia yang melihat kebun kopi sebagai aset penghidupan, bukan sekadar aset produktif.

“Paling penting bagi saya itu jangan sekadar menganggap tanah sebagai aset produktif. Itu juga aset penghidupan. Misal tourism lagi naik, dijual tanahnya. Memang dalam jangka pendek menghasilkan banyak. Tapi pada saat terjadi krisis, malah tidak ada apa-apa. Jadi kepada pembaca di Bali, saya harap mempertahankan aset tanahnya. Walaupun jangka pendeknya tidak terlalu produktif. Karena perannya itu untuk mempertahankan hidup,” pesan Jeff.

Jeff menargetkan pembaca dari kalangan akademisi dan terpelajar. Namun, pria yang menggemari karya-karya Eka Kurniawan itu berharap bukunya juga bisa dinikmati masyarakat umum, termasuk para pelaku industri kopi.

Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.

“Saat ini, buku saya berbahasa Inggris. Namun, saya sudah ada pembicaraan dengan salah satu penerbit dari Yogyakarta. Semoga bisa segera terbit dalam Bahasa Indonesia,” tandas Jeff.